Menu

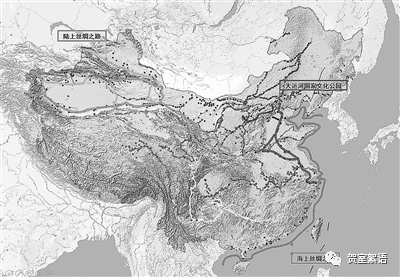

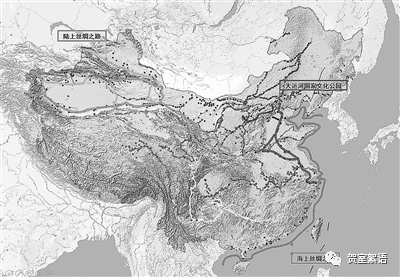

中国大运河与世界互联互通

“中国大运河是确保中华文明持续发展未曾断裂的重要支撑条件,因为至少从隋唐开始,中国的政治中心再也不能离开大运河。”

听南京大学文化与自然遗产研究所所长、教授、博士生导师贺云翱讲述中国大运河与世界的互通互联。

文章发表于《人民政协报》2023年10月23日第11版。

“中国大运河是确保中华文明持续发展未曾断裂的重要支撑条件,因为至少从隋唐开始,中国的政治中心再也不能离开大运河。”

听南京大学文化与自然遗产研究所所长、教授、博士生导师贺云翱讲述中国大运河与世界的互通互联。

文章发表于《人民政协报》2023年10月23日第11版。